Wenn du eine Existenzgründung planst oder dein bestehendes Unternehmen weiterentwickeln möchtest, kommst du um einen Businessplan nicht herum. Dieser Plan hilft dir, deine Geschäftsidee klar zu formulieren, deine Ziele festzulegen und die Finanzierung zu planen.

Beim Businessplan Erstellen gehst du strukturiert vor und prüfst alle wichtigen Bereiche deiner Unternehmensgründung – von der Marktanalyse bis zur Kapitalplanung.

Einen perfekten Businessplan zu schreiben bedeutet, dass du deine Kunden kennst, den Wettbewerb verstehst und realistische Zahlen vorlegst. Du zeigst damit Banken und Investoren, dass deine Idee tragfähig ist und du gut vorbereitet bist. Mit einem durchdachten Plan minimierst du Risiken und hast eine klare Richtung für dein Vorhaben.

Was ist ein Businessplan?

Ein Businessplan ist ein schriftliches Konzept, das deine Geschäftsidee klar beschreibt und die wichtigsten Pläne für dein Unternehmen zeigt. Er hilft dir, deine Ziele festzulegen, deinen Markt besser zu verstehen und deine Finanzen zu planen. So baust du ein solides Fundament für deine Unternehmensgründung.

Vorteile und Nutzen

Ein Businessplan zeigt dir, wie deine Geschäftsidee praktisch funktionieren kann. Er hilft dir, Risiken früh zu erkennen und Lösungswege zu planen. Wenn du mit Banken oder Investoren sprichst, belegt er, dass du gut vorbereitet bist und dein Projekt Potenzial hat.

Auch für dich selbst ist der Plan wichtig. Er strukturiert dein Denken und zeigt dir, welche Schritte nötig sind, um deine Vision zu verwirklichen. Änderungen oder neue Chancen kannst du so besser einschätzen. Ohne Businessplan ist es leicht, den Überblick zu verlieren.

Wichtige Bestandteile

Dein Businessplan sollte die wichtigsten Informationen enthalten:

- Executive Summary: Kurze Zusammenfassung deiner Idee und Ziele.

- Geschäftsidee und Angebot: Beschreibung deiner Produkte oder Dienstleistungen.

- Marktanalyse und Wettbewerb: Wer sind deine Kunden und wie positionierst du dich.

- Marketing- und Vertriebsstrategie: Wie gewinnst du Kunden und verkaufst deine Produkte.

- Unternehmen und Management: Struktur des Unternehmens und wer das Team ist.

- Finanzplan: Einnahmen, Ausgaben, Kapitalbedarf und Gewinnprognosen.

Diese Bausteine geben einen vollständigen, übersichtlichen Überblick über dein Vorhaben.

Unterschied zum Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell beschreibt, wie du mit deiner Idee Geld verdienst. Es erklärt, welche Kundengruppe du ansprichst, welche Leistungen du anbietest und wie der Ablauf von Angebot bis Bezahlung aussieht.

Der Businessplan dagegen enthält das Geschäftsmodell, bietet aber viel mehr Details. Er zeigt auch Strategie, Marktanalyse, Ziele und Finanzplanung. Während das Geschäftsmodell das Grundgerüst ist, ist der Businessplan die ausführliche Anleitung für dein Unternehmen. Deshalb brauchst du beides, um erfolgreich zu starten.

Geschäftsidee und Konzept entwickeln

Deine Geschäftsidee bildet das Fundament deines Unternehmens. Sie zeigt, was du anbietest und wie du dich vom Wettbewerb unterscheidest. Ein durchdachtes Konzept hilft dir, deine Ziele zu erreichen und dein Vorhaben erfolgreich umzusetzen.

Ideenfindung und Analyse

Beginne mit einer Geschäftsidee, die zu deinen Kernfähigkeiten passt und ein echtes Problem löst. Frage dich, welche Erfahrungen und Talente du einbringen kannst. Dein Angebot sollte sich von der Konkurrenz abheben oder einen klaren Mehrwert bieten.

Untersuche den Markt gründlich:

- Zielgruppe: Wer sind deine Kunden und was brauchen sie?

- Nachfrage: Wie groß ist das Interesse an deinem Produkt?

- Konkurrenz: Welche Anbieter gibt es bereits und wo sind ihre Schwachstellen?

Beobachte das Verhalten potenzieller Kunden. Ihre Bedürfnisse und Wünsche zeigen dir, ob deine Idee funktioniert. Als Gründer musst du verstehen, welche Lücke am Markt existiert und wie du sie füllst.

Vision und Ziele festlegen

Deine Vision beschreibt, wohin du mit deinem Unternehmen willst. Sie gibt dir und deinem Team eine klare Richtung. Formuliere sie einfach und verständlich.

Definiere messbare Ziele für dein Geschäft:

| Zielbereich | Beispiel |

|---|---|

| Umsatz | 50.000 Euro im ersten Jahr |

| Kunden | 100 Neukunden in sechs Monaten |

| Marktanteil | 5% im regionalen Markt |

Setze dir auch persönliche Ziele. Möchtest du finanziell unabhängig werden? Willst du flexibel arbeiten? Diese Ziele motivieren dich in schwierigen Phasen.

Umsetzungsstrategie

Plane konkret, wie du deine Geschäftsidee verwirklichst. Erstelle einen Fahrplan mit allen wichtigen Schritten von der Produktentwicklung bis zum Vertrieb.

Deine Strategie umfasst:

- Kundengewinnung: Welche Kanäle nutzt du für Marketing und Werbung?

- Ressourcen: Welche Mitarbeiter und Materialien brauchst du?

- Standort: Wo führst du dein Geschäft?

- Finanzierung: Wie viel Kapital benötigst du und woher kommt es?

Lege fest, wie du deine Kunden erreichst. Social Media, Kooperationen oder klassische Werbung sind mögliche Wege. Kontrolliere regelmäßig deine Fortschritte und passe deine Strategie an, wenn nötig.

Executive Summary verfassen

Das Executive Summary ist die zentrale Zusammenfassung deines Businessplans. Es fasst die wichtigsten Punkte deiner Geschäftsidee auf wenigen Seiten zusammen und zeigt Investoren oder Partnern schnell, worum es bei deinem Vorhaben geht.

Inhalte der Zusammenfassung

Dein Executive Summary beginnt mit der Beschreibung des Problems, das du mit deinem Angebot löst. Danach stellst du deine Lösung oder dein Produkt vor. Erkläre, was dein Angebot von anderen unterscheidet und warum Kunden sich für dich entscheiden sollten.

Zeige das Marktpotenzial deiner Geschäftsidee. Wer ist deine Zielgruppe? Wie groß ist der Markt, den du bearbeiten willst? Diese Informationen helfen dabei, das wirtschaftliche Potenzial einzuschätzen.

Stelle dich und dein Team vor. Zeige, welche Fähigkeiten und Erfahrungen euch qualifizieren, die Geschäftsidee erfolgreich umzusetzen.

Gehe kurz auf deine Marketing-Strategie und die Finanzierung ein. Wie willst du Kunden gewinnen? Welche Mittel benötigst du?

Die Länge sollte bei etwa 1 bis 1,5 Seiten liegen. Eine sinnvolle Aufteilung der Inhalte:

| Bereich | Umfang |

|---|---|

| Problem und Lösung | 25-50% |

| Markt und Zielgruppe | 25-50% |

| Team | ca. 25% |

| Marketing und Finanzen | 25-50% |

Tipps zur überzeugenden Darstellung

Schreibe klar und verständlich. Verzichte auf Fachbegriffe und erkläre deine Idee so, dass jeder Leser sie sofort versteht. Nutze eine aktive Sprache, um Selbstbewusstsein und Glaubwürdigkeit zu zeigen.

Strukturiere deinen Text übersichtlich. Nutze Absätze, Zwischenüberschriften und Aufzählungen, um wichtige Punkte hervorzuheben. Das erleichtert das schnelle Erfassen der Inhalte.

Halte dich kurz. Dein Leser sollte das Executive Summary in wenigen Minuten erfassen können. Zu viele Details führen dazu, dass der Text nicht gelesen wird.

Schreibe das Executive Summary erst, wenn dein gesamter Businessplan fertig ist. Nur so kannst du alle wichtigen Punkte einbeziehen und nichts vergessen.

Zeige am Ende kurz die nächsten Schritte auf. Das zeigt, dass du planvoll vorgehst und dein Vorhaben konkret umsetzt.

Produkt- und Dienstleistungsangebot

Produktbeschreibung

Beschreibe dein Produkt so genau wie möglich. Erkläre, was es ist, wie es funktioniert und in welchem Entwicklungsstadium es sich befindet. Nenne die wichtigsten Eigenschaften, verwendete Materialien oder eingesetzte Technologien.

Der Kundennutzen steht im Mittelpunkt. Zeige klar auf, welches Problem dein Produkt löst oder welchen Vorteil es bringt. Wenn du bereits einen Prototyp entwickelt hast, erwähne das. Das macht deine Idee greifbar und zeigt Fortschritt.

Sei auch bei Schwächen ehrlich. Das schafft Vertrauen und zeigt, dass du realistisch planst.

Beispiel für eine strukturierte Darstellung:

| Produktmerkmal | Beschreibung |

|---|---|

| Funktion | Wasserdichter Rucksack für Outdoor-Aktivitäten |

| Material | Recyceltes Polyester mit versiegelten Nähten |

| Besonderheit | Integriertes Solarpanel zum Laden von Geräten |

| Entwicklungsstand | Prototyp getestet, Produktion startet in 3 Monaten |

Dienstleistungsbeschreibung

Bei einer Dienstleistung erklärst du genau, was du für deine Kunden tust. Definiere den Serviceumfang und die Arbeitsabläufe. Zeige auf, welche Probleme du löst und wie dein Angebot den Alltag oder das Geschäft deiner Kunden verbessert.

Beschreibe die Qualität und Zuverlässigkeit deiner Arbeit. Falls du besondere Methoden oder Techniken einsetzt, nenne diese konkret.

Beispielhafte Struktur:

- Serviceart: Buchhaltungsberatung für kleine Unternehmen

- Umfang: Monatliche Finanzauswertung, Steuervorbereitung, digitale Belegverwaltung

- Ziel: Zeitersparnis und Rechtssicherheit für Geschäftsinhaber

- Besonderheit: Persönlicher Ansprechpartner mit Erreichbarkeit auch nach Geschäftsschluss

Wenn du ein Ladengeschäft betreibst, erkläre auch, wie Kunden vor Ort von deinem Service profitieren.

Alleinstellungsmerkmale

Dein Alleinstellungsmerkmal oder USP zeigt, was dich von der Konkurrenz unterscheidet. Überlege genau, warum Kunden dein Angebot wählen sollten. Das kann eine spezielle Technologie, besonderer Service oder ein innovatives Konzept sein.

Nenne konkrete Vorteile:

- Patentierte Technologie mit nachweisbaren Vorteilen

- Kürzere Lieferzeiten durch optimierte Prozesse

- Persönliche Beratung statt automatisierter Standardlösungen

- Nachhaltige Herstellung ohne Preisaufschlag

- Exklusive Vertriebsrechte für bestimmte Regionen

Mache deine Stärken sichtbar. Zeige klar, welchen Kundennutzen du bietest, den andere nicht bieten können. Das überzeugt Investoren und zieht Kunden an.

Marktanalyse und Wettbewerb

Zielgruppenanalyse

Die Zielgruppe genau zu kennen bildet die Basis für deinen geschäftlichen Erfolg. Du musst wissen, ob du im B2B-Bereich mit Geschäftskunden oder im B2C-Geschäft mit Privatkunden arbeitest.

Beschreibe deine Kundenstruktur so präzise wie möglich. Folgende Merkmale helfen dir dabei:

- Demografische Daten: Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildung

- Geografische Lage: Wo leben deine Kunden?

- Kaufverhalten: Wie treffen sie Entscheidungen?

- Bedürfnisse und Probleme: Was suchen sie wirklich?

Erstelle 1 bis 3 Kunden-Personas, die typische Vertreter deiner Zielgruppe darstellen. Diese konkreten Profile zeigen dir, wen du ansprechen musst und wie du dein Angebot gestaltest.

Marktvolumen und Trends

Die Marktgröße zeigt dir, wie viel Potenzial in deinem Geschäftsfeld steckt. Du misst das Marktvolumen meist am Gesamtumsatz der Branche, der Anzahl potenzieller Kunden oder verkauften Einheiten.

Unterscheide dabei zwischen dem gesamten Markt und deinem spezifischen Segment. Nutze Daten von Branchenverbänden, Statistiken oder eigene Schätzungen für eine realistische Einschätzung des Marktpotenzials.

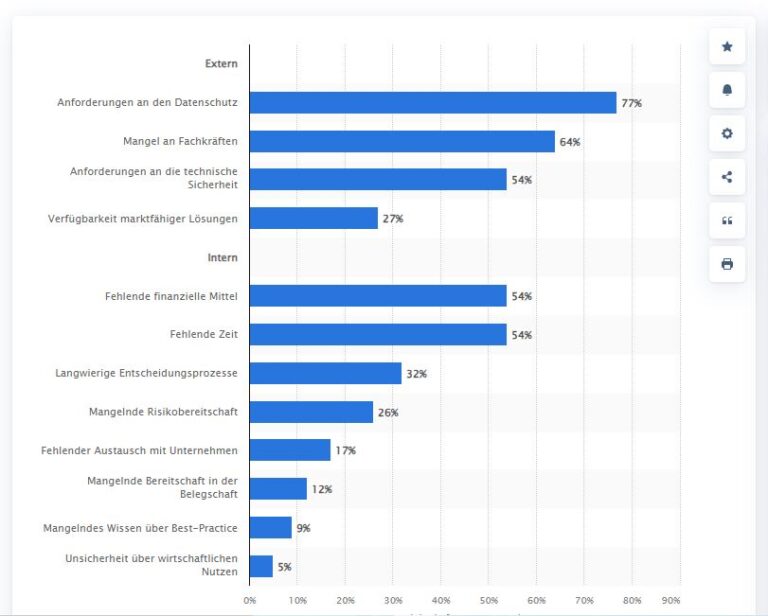

Aktuelle Entwicklungen prägen deine Geschäftschancen:

- Technologische Neuerungen

- Verändertes Kundenverhalten

- Gesetzliche Regelungen

- Wirtschaftliche Entwicklungen

Diese Trends zeigen dir, ob deine Branche wächst, stabil bleibt oder schrumpft. Sie beeinflussen deine Planung direkt.

Wettbewerbsanalyse

Kennst du deine Mitbewerber, planst du besser. Analysiere die 3 bis 5 wichtigsten Konkurrenten in deinem Marktsegment.

| Analysepunkt | Was du prüfst |

|---|---|

| Stärken | Was machen sie gut? |

| Schwächen | Wo haben sie Lücken? |

| Preise | Wie positionieren sie sich? |

| Marktanteile | Wie groß sind sie? |

Die Wettbewerbsanalyse zeigt dir, wie du dich abhebst. Finde heraus, was dein Angebot einzigartig macht und welche Lücken am Markt existieren. Beachte auch Markteintrittsbarrieren wie hohe Investitionskosten oder starke Kundenbindung bei bestehenden Anbietern.

Marketing, Kommunikation und Vertrieb

Marketing-Strategie

Deine Marketingstrategie legt fest, wie du dich am Markt positionierst und welche Zielgruppen du ansprechen willst. Sie zeigt, wie du dich von Mitbewerbern unterscheidest und welche Vorteile du deinen Kunden bietest.

Definiere klar, welchen Nutzen dein Produkt oder deine Dienstleistung hat. Erkläre, warum Kunden genau bei dir kaufen sollten und nicht woanders.

Setze dir konkrete Ziele. Diese können sein:

- Steigerung des Umsatzes um einen bestimmten Prozentsatz

- Erhöhung der Markenbekanntheit in deiner Region

- Gewinnung neuer Kundengruppen

- Verbesserung der Kundenbindung

Achte darauf, dass deine Strategie zu deinem Budget passt. Ein kleines Start-up kann sich keine teure Werbekampagne leisten, während ein größeres Unternehmen mehr Möglichkeiten hat. Die Strategie hilft dir, die richtigen Maßnahmen auszuwählen und deinen Erfolg messbar zu machen.

Kommunikationsmaßnahmen

Kommunikation bringt deine Botschaften zur Zielgruppe. Du nutzt verschiedene Kanäle, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und Vertrauen aufzubauen.

Wähle die Kanäle, auf denen deine Kunden aktiv sind. Dazu gehören:

- Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn)

- Deine Webseite und Blog

- E-Mail-Newsletter

- Flyer und gedruckte Werbemittel

- Pressearbeit und Online-PR

Deine Botschaften müssen klar und verständlich sein. Wiedererkennbare Inhalte stärken deine Marke. Plane regelmäßige Aktionen, die deine Kunden informieren und begeistern.

Miss die Wirkung deiner Maßnahmen. Schau dir an, wie viele Personen reagieren, wie oft deine Inhalte geteilt werden oder wie sich die Verkaufszahlen entwickeln. So kannst du deine Kommunikation verbessern.

Vertriebskanäle

Vertriebskanäle sind die Wege, über die dein Produkt zum Kunden gelangt. Die Wahl der richtigen Vertriebswege beeinflusst deinen Erfolg direkt.

Mögliche Kanäle sind:

| Kanal | Beschreibung |

|---|---|

| Online-Shop | Verkauf über die eigene Webseite oder Plattformen |

| Einzelhandel | Verkauf über Geschäfte und Läden |

| Direktvertrieb | Persönlicher Kontakt zu Kunden |

| Partnervertrieb | Zusammenarbeit mit Händlern oder Vertriebspartnern |

Wähle die Kanäle, die am besten zu deinem Produkt und deiner Zielgruppe passen. Beachte die Kosten und den Aufwand für jeden Kanal. Eine Kombination aus mehreren Kanälen kann deine Reichweite erhöhen.

Klare Prozesse im Vertrieb und gute Kundenbetreuung sorgen für Zufriedenheit und fördern die Kundenbindung.

Marketing-Mix

Der Marketing-Mix fasst alle Maßnahmen zusammen, mit denen du am Markt agierst. Er besteht aus vier Bereichen:

Produkt: Gestalte dein Angebot mit klaren Merkmalen und Vorteilen. Überlege, was dein Produkt besonders macht und welchen Nutzen es bietet.

Preis: Die Preispolitik bestimmt, wie du dich positionierst. Ein niedriger Preis kann viele Kunden anziehen, ein höherer Preis kann Qualität signalisieren. Vergleiche deine Preise mit der Konkurrenz.

Platz: Hier geht es um Distribution und Vertrieb. Über welche Kanäle verkaufst du? Sind diese für Kunden gut erreichbar?

Promotion: Setze Werbe- und Kommunikationsmittel gezielt ein. Nutze Online-Werbung, Flyer, Events oder Social Media, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Ein ausgewogener Marketing-Mix sorgt dafür, dass alle Teile zusammenpassen. Marketing und Vertrieb müssen aufeinander abgestimmt sein. Teste deine Maßnahmen regelmäßig und optimiere sie, um den Erfolg zu sichern.

Unternehmen, Management und Rechtsform

Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur bildet das Grundgerüst deines Unternehmens. Sie zeigt, wie Aufgaben verteilt sind und wer welche Verantwortung trägt.

Bei einem Einzelunternehmen oder als Freiberufler ist die Struktur meist einfach. Du trägst alle Entscheidungen selbst und hast direkten Überblick über alle Bereiche. Bei einem Gründerteam oder Gründungsteam wird die Organisationsstruktur komplexer, da mehrere Personen unterschiedliche Rollen übernehmen.

Stelle dar, wie die Arbeitsbereiche in deinem Unternehmen gegliedert sind. Eine übersichtliche Darstellung hilft Investoren und Partnern, die Arbeitsabläufe zu verstehen.

| Bereich | Verantwortlicher | Hauptaufgaben |

|---|---|---|

| Geschäftsführung | Gründer | Strategie, wichtige Entscheidungen |

| Finanzen | Steuerberater/intern | Buchhaltung, Liquiditätsplanung |

| Vertrieb | Vertriebsleiter | Kundengewinnung, Marktbearbeitung |

| Produktion/Service | Fachkraft | Leistungserbringung, Qualitätskontrolle |

Diese Struktur passt du an deine Unternehmensgröße an. Wenn du zu Beginn mehrere Rollen selbst übernimmst, kannst du das transparent darstellen.

Team und Schlüsselpositionen

Dein Gründungsteam ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Beschreibe die Personen in Schlüsselpositionen mit ihren Qualifikationen und Erfahrungen.

Zeig auf, welche Kompetenzen jedes Teammitglied mitbringt. Erkläre, wie die Fähigkeiten der einzelnen Personen zusammenpassen und sich ergänzen. Bei einem Einzelunternehmen kannst du externe Berater oder Freiberufler nennen, die dich unterstützen.

Wichtige Punkte für die Darstellung:

- Beruflicher Werdegang der Schlüsselpersonen

- Relevante Fachkenntnisse und Branchenerfahrung

- Aufgabenverteilung im Team

- Geplante Neueinstellungen bei Wachstum

Ein starkes Managementteam schafft Vertrauen bei Kreditgebern und Investoren. Es zeigt, dass dein Unternehmen handlungsfähig ist und wichtige Entscheidungen kompetent getroffen werden.

Rechtsformwahl

Die Rechtsform deines Unternehmens bestimmt Haftung, Steuerlast und Verwaltungsaufwand. Jede Rechtsform hat eigene Vor- und Nachteile.

Einzelunternehmen ist die einfachste Form. Du gründest schnell und unkompliziert, haftest aber vollständig mit deinem Privatvermögen. Diese Form eignet sich für Freiberufler und kleinere Geschäftsmodelle mit geringem Risiko.

Die GmbH begrenzt deine Haftung auf das Stammkapital von mindestens 25.000 Euro. Sie erfordert mehr Formalitäten und höhere Gründungskosten, bietet aber besseren Schutz deines Privatvermögens.

Eine UG (haftungsbeschränkt) ist eine Variante der GmbH mit geringerem Startkapital ab 1 Euro. Sie eignet sich für Gründer mit wenig Eigenkapital, die trotzdem eine Haftungsbeschränkung wollen.

Die AG kommt meist für größere Unternehmen infrage, die Kapital über Aktien aufnehmen möchten. Sie ist die aufwendigste Rechtsform mit hohen Gründungs- und Verwaltungskosten.

Beachte bei deiner Wahl:

- Haftungsrisiko deiner Geschäftstätigkeit

- Verfügbares Gründungskapital

- Geplantes Wachstum und Finanzierungsbedarf

- Notwendige Genehmigungen für deine Branche

- Steuerliche Auswirkungen

Begründe deine Rechtsformwahl im Businessplan nachvollziehbar. Zeig, dass du die Konsequenzen bedacht hast und die Form zu deinem Geschäftsmodell passt.

Finanzplanung und Kapitalbedarf

Der Finanzteil deines Businessplans zeigt, ob dein Unternehmen wirtschaftlich funktioniert. Er umfasst den Kapitalbedarfsplan, den Umsatzplan, den Investitionsplan und den Liquiditätsplan. Diese Dokumente helfen dir, den Finanzierungsbedarf zu bestimmen und Prognosen für die kommenden Jahre zu erstellen.

Kapitalbedarf ermitteln

Du musst zuerst berechnen, wie viel Geld dein Unternehmen braucht. Der Kapitalbedarf setzt sich aus mehreren Teilen zusammen:

Gründungskosten umfassen Gebühren für die Anmeldung, Beratungskosten und erste Investitionen in die Ausstattung. Investitionen sind größere Anschaffungen wie Maschinen, Fahrzeuge oder Büromöbel.

Die laufenden Kosten fallen regelmäßig an. Dazu gehören Miete, Gehälter, Materialkosten, Versicherungen und Marketingausgaben.

Plane einen finanziellen Puffer ein, um unerwartete Ausgaben abzudecken. Ein genauer Kapitalbedarfsplan zeigt dir, ob deine eigenen Mittel ausreichen oder ob du Fremdkapital benötigst.

| Kostenart | Beispiele |

|---|---|

| Gründungskosten | Anmeldegebühren, Notarkosten |

| Investitionen | Maschinen, Computer, Fahrzeuge |

| Laufende Kosten | Miete, Personal, Material |

| Puffer | 10-20% der Gesamtkosten |

Finanzierungsquellen

Für die Finanzplanung stehen dir verschiedene Quellen zur Verfügung. Du kannst Eigenkapital einsetzen, also eigenes Geld, das du ins Unternehmen investierst. Das zeigt externen Kapitalgebern, dass du selbst an dein Vorhaben glaubst.

Fremdkapital erhältst du durch Bankkredite, Förderdarlehen oder öffentliche Zuschüsse. Diese Gelder musst du meist mit Zinsen zurückzahlen.

Weitere Optionen sind:

- Crowdfunding-Kampagnen

- Business Angels oder Venture Capital

- Mikrokredite

- Förderprogramme von Bund und Ländern

Wähle die Finanzierung so, dass sie zu deinem Finanzplan passt und deine Liquidität nicht gefährdet.

Eigenmittel und externe Kapitalgeber

Eigenmittel sind das Eigenkapital, das du selbst aufbringst. Das können Ersparnisse sein oder Geld von Familie und Freunden. Eine hohe Eigenkapitalquote macht deinen Finanzplan für Banken attraktiver.

Externe Kapitalgeber wie Banken oder Investoren prüfen deinen Finanzplan genau. Sie wollen sehen, ob deine Umsatzplanung realistisch ist und ob du die Rentabilitätsvorschau gut begründest.

Bereite dich darauf vor, folgende Fragen zu beantworten:

- Wie hoch sind deine erwarteten Umsätze?

- Welche Kosten fallen an?

- Wann erreichst du die Gewinnzone?

- Wie sicherst du die Rückzahlung?

Eine klare Aufteilung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital erhöht deine Chancen auf eine Finanzierung.

Liquiditätsplanung

Der Liquiditätsplan ist ein wichtiges Werkzeug in der Liquiditätsplanung. Er zeigt dir monatlich, ob genug Geld auf dem Konto ist, um alle Rechnungen zu bezahlen.

Trage alle Einnahmen aus deiner Umsatzplanung ein und stelle ihnen die Ausgaben gegenüber. Berücksichtige auch geplante Investitionen und Kreditraten.

Eine typische monatliche Übersicht enthält:

- Einnahmen: Umsätze, Fördermittel, Kredite

- Ausgaben: Miete, Personal, Material, Steuern

- Saldo: Differenz zwischen Ein- und Ausgaben

Gerade in den ersten Monaten übersteigen die Ausgaben oft die Einnahmen. Dein Liquiditätsplan zeigt dir frühzeitig, wann du zusätzliches Kapital brauchst oder wo du Kosten senken kannst.

Gründungsfinanzierung und Fördermöglichkeiten

Darlehen und Kredite

Wenn du deine Gründung finanzieren möchtest, sind Darlehen oft die erste Anlaufstelle. Der ERP-Gründerkredit – StartGeld der KfW ist besonders beliebt. Er deckt sowohl Investitionen als auch laufende Kosten ab und läuft bis zu fünf Jahre nach der Gründung.

Die KfW übernimmt bis zu 80 % des Kreditrisikos. Das erleichtert dir den Zugang zu Banken, auch wenn du wenig oder kein Eigenkapital hast. Als Kapitalgeber tritt die Bank auf, aber die KfW sichert einen großen Teil ab.

Eine weitere Option ist der ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge. Hier trägt die KfW sogar 100 % des Risikos. Dieses Programm richtet sich an Gründer mit fachlicher Qualifikation und eignet sich gut für größere Vorhaben.

| Kreditart | Risikoübernahme KfW | Zielgruppe |

|---|---|---|

| ERP-Gründerkredit – StartGeld | bis 80 % | Gründer mit wenig Eigenkapital |

| ERP-Förderkredit Gründung | 100 % | Gründer mit fachlicher Qualifikation |

Achte bei jedem Kredit auf Zinssätze, Laufzeiten und Tilgungsfristen. Manche Banken haben spezielle Gründerkredite im Angebot, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ein Vergleich lohnt sich.

Förderprogramme

Förderprogramme bieten dir günstigere Konditionen oder direkte Zuschüsse für deine Gründung. Die KfW ist die wichtigste Förderbank in Deutschland und hat verschiedene Programme für Existenzgründer.

Neben Krediten gibt es auch Fördermittel für die Erstellung deines Businessplans oder für Gründungsberatung. Diese senken deine Gründungskosten erheblich. Manche Programme unterstützen dich auch bei der Suche nach Investoren oder Risikokapital.

In vielen Bundesländern findest du zusätzliche regionale Fördermittel. Diese sind oft auf bestimmte Branchen oder Zielgruppen zugeschnitten. Du kannst sie beim zuständigen Amt oder über lokale Gründerplattformen beantragen.

Wichtig: Die meisten Förderstellen verlangen einen professionellen Businessplan. Er zeigt, dass deine Geschäftsidee durchdacht und finanziell tragfähig ist. Der Plan ist auch wichtig, wenn du einen Gründungszuschuss beantragen möchtest.

Sparkasse und Banken

Sparkassen sind gute Partner für deine Finanzierung. Sie kennen die regionalen Märkte und bieten gezielte Beratung für Gründer an. Viele arbeiten direkt mit der KfW zusammen, was dir den Zugang zu Förderkrediten erleichtert.

Bei der Sparkasse kannst du verschiedene Finanzierungslösungen nutzen:

- Darlehen für Investitionen und laufende Kosten

- Spezielle Gründerkonten mit günstigen Konditionen

- Workshops und Beratung zur Gründungsfinanzierung

Dein Businessplan spielt auch hier eine zentrale Rolle. Die Bank prüft ihn, um die Bonität deines Vorhabens zu bewerten. Ein gut ausgearbeiteter Plan zeigt, wie du mit den Gründungskosten umgehst und wann dein Vorhaben profitabel wird.

Mit einem überzeugenden Businessplan steigen deine Chancen deutlich. Das gilt für Sparkassen, andere Banken und auch für Förderprogramme.

Meilensteine und Umsetzung

Zeitplanung und Aktivitäten

Meilensteine sind die wichtigsten Zwischenziele auf dem Weg zu deinem Geschäftserfolg. Sie helfen dir, die Unternehmensentwicklung zu strukturieren und den Fortschritt messbar zu machen.

Definiere jeden Meilenstein mit einem klaren Datum und einer verantwortlichen Person. Typische Meilensteine sind die Gewerbeanmeldung, der Produktlaunch, die Einstellung von Mitarbeitern oder der Start deiner Marketingkampagne.

Erstelle einen detaillierten Zeitplan mit allen Aufgaben:

| Meilenstein | Verantwortlicher | Frist | Status |

|---|---|---|---|

| Gewerbeanmeldung | Du | 01.03.2026 | Geplant |

| Standortanalyse abschließen | Beraterin | 15.03.2026 | In Arbeit |

| Website fertigstellen | Entwickler | 30.03.2026 | Geplant |

| Marketingstart | Marketingteam | 15.04.2026 | Geplant |

Ordne jedem Meilenstein konkrete Aktivitäten zu. Lege fest, wer was bis wann erledigt. So vermeidest du Verzögerungen und behältst die Kontrolle über dein Projekt.

Risikomanagement

Identifiziere mögliche Risiken frühzeitig. Überlege, welche Probleme deine Planung gefährden könnten: Lieferverzögerungen, Personalausfälle, technische Schwierigkeiten oder Budgetüberschreitungen.

Eine SWOT-Analyse hilft dir dabei. Betrachte Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken deines Vorhabens systematisch. Die SWOT zeigt, wo du besonders aufpassen musst.

Entwickle für jedes wichtige Risiko einen Notfallplan. Wenn ein Lieferant ausfällt, benennst du bereits jetzt eine Alternative. Falls die Programmierung länger dauert, verschiebst du weniger dringende Aufgaben.

Kalkuliere Puffer für Zeit und Budget ein. So kannst du auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren, ohne dass dein gesamtes Projekt ins Stocken gerät.

Erfolgskontrolle

Überprüfe regelmäßig, ob du deine Meilensteine erreicht hast. Lege klare Kriterien fest, die zeigen, wann ein Meilenstein erfüllt ist.

Nutze Checklisten oder Statusberichte zur Kontrolle. Dokumentiere jeden erreichten Schritt. Das hilft dir nicht nur bei der eigenen Planung, sondern überzeugt auch Investoren und Partner.

Analysiere Abweichungen sofort. Wenn ein Meilenstein nicht erreicht wurde, finde die Ursache. Passe deine Planung an, bevor sich Probleme vergrößern.

Dokumentiere deine Erfolge systematisch. Diese Nachweise brauchst du für Bankgespräche, Förderanträge oder zukünftige Finanzierungsrunden.

Anhang und ergänzende Unterlagen

Lebensläufe

Die Lebensläufe der Gründer und wichtigen Teammitglieder gehören in deinen Anhang. Sie zeigen deine fachlichen Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen.

Stelle diese Informationen in einem tabellarischen Format dar:

- Ausbildung und Abschlüsse

- Beruflicher Werdegang

- Relevante Fähigkeiten für dein Geschäft

- Besondere Erfolge und Verantwortungsbereiche

Halte den Lebenslauf übersichtlich und strukturiert. Konzentriere dich auf das Wesentliche und vermeide unnötige Details. Deine Qualifikationen sollten deutlich erkennbar sein und zeigen, warum du für dein Vorhaben geeignet bist.

Relevante Dokumente

Hier fügst du wichtige Verträge und Vereinbarungen ein, die dein Geschäft betreffen. Diese Unterlagen belegen, dass grundlegende Bedingungen bereits geklärt sind.

Typische Dokumente sind:

- Miet- oder Pachtverträge für Geschäftsräume

- Kooperationsvereinbarungen mit Partnern

- Lizenzverträge

- Angebote für geplante Investitionen

- Technische Zeichnungen oder Produktbeschreibungen

Achte darauf, dass alle Dokumente aktuell, vollständig und gut lesbar sind. Sie geben dem Leser Sicherheit über deine geschäftlichen Grundlagen. Verträge sollten in ihrer finalen oder fortgeschrittenen Verhandlungsform vorliegen.

Zusätzliche Nachweise

Dieser Bereich enthält Nachweise, die dein Unternehmen glaubwürdig machen. Sie stärken das Vertrauen von Investoren und Kreditgebern in dein Vorhaben.

Füge folgende Unterlagen hinzu:

- Zertifikate und Qualifikationsnachweise

- Branchenberichte oder Marktstudien

- Auszeichnungen und Referenzen

- Organigramme deiner Unternehmensstruktur

- Prozessdiagramme zur Veranschaulichung von Abläufen

- Bilder von Prototypen oder Produkten

Wähle deine Nachweise sorgfältig aus. Qualität ist wichtiger als Quantität. Jedes Dokument sollte einen klaren Bezug zu deinem Businessplan haben und deine Angaben untermauern.